LUMEN Xが切り開く、

肝細胞研究の新境地

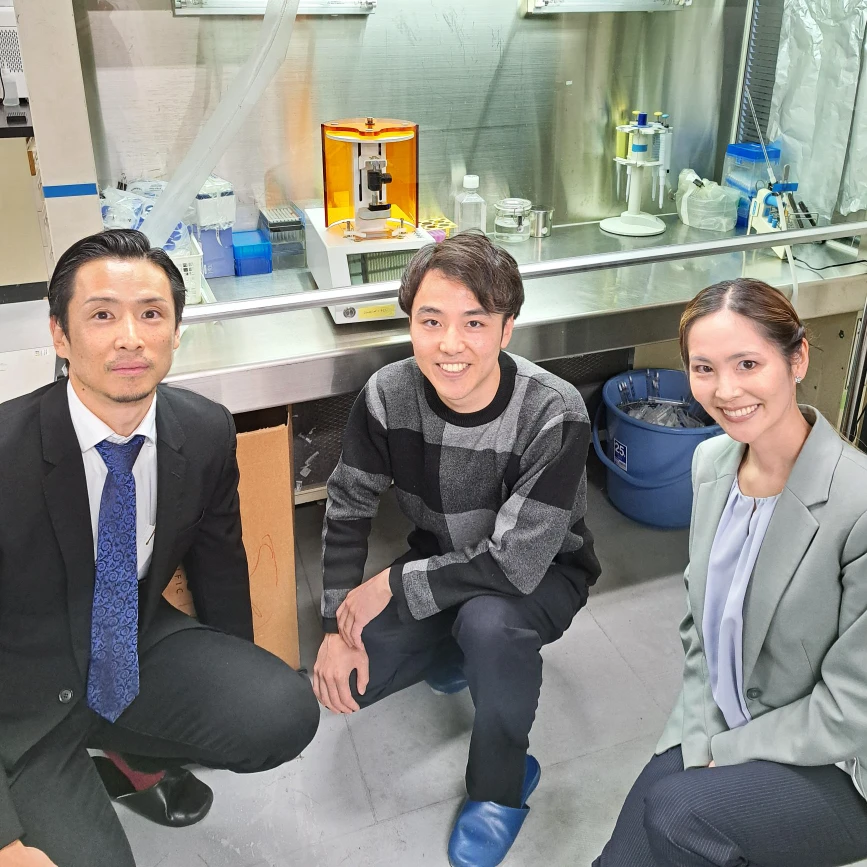

東京大学の酒井康行教授と特別研究員の時任文弥さんが、CELLINKのLUMENXバイオプリンターを駆使し、革新的なインビトロ胆管モデルの研究開発をスタートします。このプロジェクトは、2024年の再生医療学会での優秀演題賞を受賞した時任さんが中心となり進められます。胆汁成分の連続回収を可能にする新規肝細胞デバイスの開発は、大きな注目を集めています。

この先進的な技術は、実際の肝臓に非常に近い環境で肝細胞を培養し、肝機能の詳細な評価や薬物代謝の研究を可能にします。これにより、肝病治療の新たな突破口となる研究が進展し、広範な医療技術分野にも大きな影響をもたらすことが考えられます。

特に、LUMEN Xバイオプリンターを活用した胆管モデルの作成は、ゼラチンなどのハイドロゲルを用いて行われます。ハイドロゲルは高い水分含有量と柔軟性を持ち、生体組織に近い環境を提供するため、細胞の生存率と機能が向上し、より現実的な組織モデルの作成が可能です。さらに、ハイドロゲルの化学的および物理的特性を調整することで、特定の研究ニーズに合わせてカスタマイズ可能であり、様々な研究条件に対応したモデルの開発が期待されます。

今回、酒井先生と時任さんが取り組まれる、胆汁成分の連続回収を可能にする新規肝細胞デバイスの開発には、いくつかの重要なニーズが存在します。

01.

病態生理の詳細な解明

肝臓は体内で重要な役割を果たす器官の一つであり、その機能障害は多くの健康問題に直結します。胆汁成分の連続回収が可能なデバイスを用いることで、肝疾患の発生機序や進行過程をリアルタイムで観察し、より深い理解が可能になります。

02.

新たな診断ツールの提供

肝機能障害や胆道疾患は初期段階での発見が困難なことが多いですが、胆汁成分を精密に分析することで、これらの病気を早期に発見し、迅速に対応することが可能になります。胆汁成分の変化を連続的に追跡することで、診断の精度が向上します。

03.

効果的な薬物治療のためのプラットフォーム

胆汁成分の連続回収を通じて、特定の薬物が肝臓に及ぼす影響を評価することができます。これにより、肝臓に対する薬物の毒性評価や、新たな薬物治療法の開発が容易になります。

04.

再生医療への応用

肝細胞の損傷や疾患に対して、移植や再生治療が必要な場合、胆汁成分の連続回収が可能なデバイスは、移植された細胞や組織の機能をモニタリングし、治療の成果を評価するための貴重な手段を提供します。

05.

医療研究の進展

このデバイスは、基礎研究だけでなく、臨床研究においても広範な応用が期待されます。肝臓の微細な機能や病態を詳細に調べることができ、肝疾患の治療法や予防策の開発に寄与します。

これらのニーズに応えることにより、胆汁成分の連続回収を可能にする新規肝細胞デバイスの開発は、肝臓疾患の診断、治療、さらには予防に関する医学の進歩に大きく貢献すると考えられます。

この研究を中心になって取り組んで頂く時任さんにお話を聞いてみました。

胆汁成分の回収を可能にする新規デバイスの開発を始められたきっかけを教えてください。

時任さん: 「世界的にも未達成の課題である胆汁成分の回収可能なデバイスを開発することにより、肝臓の研究を一層進化させたいと考えています。このデバイスが広く使われることで、多くの研究者が肝疾患に関する新たな発見を行えるようになるはずです。」

新規デバイスの研究開発中の主な課題は何ですか?

時任さん: 最大の課題は、肝臓の細胞と胆管の細胞を接続する技術の確立です。この接続がなければ、胆汁の回収は不可能です。LUMENXバイオプリンターの精密な細胞配置機能が、この課題を解決する鍵となるでしょう。

LUMENXバイオプリンターの特徴と期待

時任さん: このプリンターは、非常にシンプルで使いやすい設計になっており、初めての使用感も非常に良好でした。特に、精密な細胞配置が可能な点が、我々の研究を加速させる大きなポテンシャルを秘めています。

研究プロジェクトに対する意気込み

時任さん: 「一年という限られた時間の中で、胆汁回収という目標に少しでも近づけるよう全力を尽くします。この挑戦が、将来の肝臓病治療に貢献できることを願っています。」

今回のプロジェクトにより、肝臓病治療法の新しい可能性が開かれ、再生医療の未来を切り拓く重要な一歩となるでしょう。

東京大学 工学系研究科 特別研究員 時任文弥さん